491 【SF人狼騒動村】Sleeping Silver Sheep③~敵は海賊!だけじゃない~

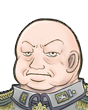

宇宙連邦議会議員 ベルガマスコ

[だが、誰に向けたわけでもないだろうその言葉に、しかし反応する声が一つ。]

「懸念事項は星系そのものにはございません」

[その声の主は、宇宙開拓の進んだ現代の基準においても、個人で占有するには広すぎるであろう空間を有するその室内の、さらにその隅から聞こえた。

自らの気配を消し去り、まるでその部屋の調度品の一部であるかのようにたたずむその者は、それこそまさにアンティーク――地球系の一地方における古典的な

このモノの名はアビィ。

彼に仕えるドロイドである。

平時は秘書として彼の職務の補助をし、護衛も兼ね、有事にはそのまま戦闘行動も可能……彼のような立場の人物なら常に側においておきたい性能を有している。

そして、そうした性質を持つアビィならば……今回のような任にもふさわしいのだろう。

彼はそう思いながら、声を発したアビィを一瞥する。

(……スパイの真似事など、本来、私がする必要はないのだ。

これにやらせておけばいい)]

そんなことはわかっている!

……もちろんそちらも動くつもりだ。

[それがあのお方の意志ならばやむをえまい……その一言は飲み込んで。

彼は少々不満げにうなずくのだった。]*

(148) 2017/11/23(Thu) 12:40:37